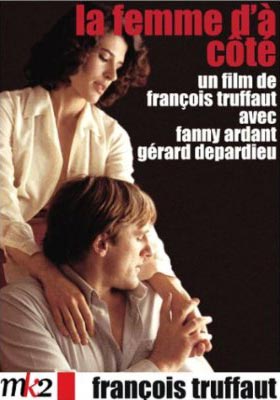

弗朗索瓦·特吕弗的电影《隔墙花》

(法)蒂埃里·贝托米埃

张洁之 翻译

以前,电影幸福的结局就是结婚。可是萨沙·吉特里曾经说过:“一个以结婚为结局的喜剧,实际上是一出悲剧的诞生。”而弗朗索瓦·特吕弗的话也许可以看作是对这部隐射社会琐事的电影做出的一个漂亮的结论:“对于我而言,一个幸福的结局并不一定令人高兴。”当我们重温《隔墙花》(La femme d'à côté) 时,我们会惊异于电影里所有一切是那么流畅,那些场景是如此平常(在超市里遇见老情人的画面绝对不是童话里才有),却在两个主要人物——玛蒂尔德和贝尔纳——内心激起汹涌波涛。

特吕弗特别热衷于一些微妙的偶然,比如贝尔纳和玛蒂尔德八年前相遇又分开(两个当事人后来也承认这段感情来得太早),八年后他们竟作了邻居。只是,他们努力尝试假装那段感情已经过去,所有的爱情故事都有“开始,高潮,结束 ”。可是,这个结束,在他们内心并没有真正去掉。德帕迪约后来谈到这部电影时说:“这是一个让人害怕的爱情故事。”在《最后一班地铁》里,他所扮演的角色曾歌唱到:“看到你快乐,也是折磨。” 爱情一点一点将贝尔纳和玛蒂尔德的吞噬,就像旧病复发,让人痛不欲生。我们震惊于影片开头玛蒂尔德对于贝尔纳的描述:“他是时而冷静,行为规范,时而脾气粗暴,就像患了循环性精神病。”他隐藏着的真正个性在他对玛蒂尔德的爱情的死灰复燃的过程中慢慢显露了出来。

这部电影至少有两个场景让人难以忘怀:贝尔纳在超市的地下停车场里将玛蒂尔德拥入怀中, 玛蒂尔德在强烈的感情冲击下晕了过去,她努力伪装,不流露自己的感情,可是她的内心最后占了上风;还有在花园里,她撕破了连衣裙,穿着睡衣站在客人面前——呈现在众人眼前的身体让贝尔纳情难自控,宛如他们的爱情和隐私突然间的赤裸公开,贝尔纳只能任自己的感情爆发。所有隐藏的激情浮出水面,所有不言而语的爱慕迸发而出。特吕弗很谨慎地让镜头穿过窗户来拍摄这一段。所有的观众都是这个场景的证人,见证了他们强烈的感情;尽管我们到最后也没有真正了解这段感情。

从自己也有相似过去的祖夫人的眼睛里看这个故事是个不错的角度。 我们看祖夫人出现时的第一个镜头不会想到她是残疾。 随着镜头的推移, 我们才逐渐明白。有时候,很难知道平静的水面之下,隐藏着多少波澜。很有意思的一点是,我们注意到电影里的人物很多时候是处在失神的状态——他们陷在自己的思绪里了。他们挣扎着玩这个游戏,可是在爱的人面前,在痛苦中,他们不知所措。

此外,特吕弗还提到这样一个情结:在欧洲,分离的伤痛要遗留很多年。当一段爱情无疾而终后,我们变得支离破碎,只能一片一片再重新拼凑完整。周围的一切都让我们联想到自己悲惨的经历。所有的电影,小说(只要我们还能读能写),都好像在解读我们的悲剧,好像收音机里听到的每一个故事说的都是我们,揭露我们的伤疤,证实我们的虚无。在医院房间里,当玛蒂尔德缓缓讲述那些似乎在讲述她生活之外的爱情歌曲时,他们试图努力扑灭燃烧的激情。可是无能为力,没有什么可以战胜爱情的力量。电影刚开头的时候,贝尔纳和他的妻子听着窗外的猫叫,有着这样一段对话:“猫在打架。”/“不,他们像野猫一样做爱。”同样,当他们第一次在旅馆幽会后,贝尔纳面对散落一地的玛蒂尔德的衣服说:“就像个真正的战场。”爱情就像一场生死对决,这是自《朱尔与吉姆》后特吕弗很钟爱的一个主题。

我们可以在特吕弗倒数第二部电影里看到很多他前作的影子。这部电影里神秘的祖夫人和伯纳德蒂·拉旺与《捣蛋鬼》里的角色很相似。还有窗户间传递的对话也让人想到《安托万和科莱特》以及《日以作夜》——如此近,又如此远。而贝尔纳的工作——设计船的模型,让人想到特吕弗导演的一系列电影作品中的灵魂人物——安托万·多尼尔,因为在《床帏风云》里,让-皮埃尔·利奥德做的是同一种工作。之所以认为《隔墙花》这部电影是杰作,是因为我们感觉到特吕弗的风格已趋向成熟,提取了以前作品的精华之处,表面轻快,实则严肃,好像他在一个浩大的工程和一个轻巧的《最后一班地铁》之间重新找回了感觉。他钟爱女人(和电影),而在这里,我们给予他最灿烂的敬意。

版权所有 游吟时代 保留全部权利 © 2003-2013 Youyin.com