阿兰·德龙,和德龙以外

孙孟晋

读书的时候就特别喜欢阿兰·德龙。

在上海一条嘈杂的小马路——宁波路上,有家新光电影院。八十年代,那里经常放映内部电影,在那里认识了阿兰·德龙。杂乱的路面,几个神情像卖毛片一样的黄牛,一些很朴素的海报,穿着笔挺的夹克杉和光亮的皮鞋的老克腊,少数几个学生模样的影迷,电影正式开映前总有提醒别忘了带走伞的广告片,然后是五分钟的祖国新貌的纪录片。全部的记忆大抵就是这些,对了,会买一张说明书,回去珍藏着。

在新光电影院,总共看了五六部阿兰·德龙的黑帮片,万分喜欢。大概觉得男人都要坏一点,抢抢银行算是大事业了。在那时的中国,喜欢阿兰·德龙十有八九是男人。因为当年的女孩不会喜欢看黑帮片,她们喜欢一遍遍地在郝思嘉的故事里流泪。

某年国庆节,在人民广场,有几个传说中的流氓在人群中对一个女孩子动粗,结果枪毙了好几个。就是那晚,和家里人爬到屋顶,看人民广场上空的焰火,那是一年中最幸福的时刻。现实中被枪毙的流氓和心目中的黑帮英雄,在那年头还无法等同在一起。

我爱阿兰·德龙,还因为喜欢幻想。梦里全是那样的硬派小生,然后为朋友牺牲。后来学会一点忍辱负重,大概因为曾受牺牲精神鼓舞的缘故。

阿兰·德龙的话很少,动作也很干净。这样的男人特别适合在一个精神干瘪的时代被崇拜。为什么要把德龙当作偶像?是八十年代的自由化思潮影响之下,开始逐渐把头脑里的东西“拨乱反正”。毛的语录在幼儿园里就背熟了,小学语文第一句话就是祝他老人家万岁,但从来没有想过长大后去做他这样的伟人,高不可攀吧,何况万岁也就一个人,人民是从小就明白自己是人民的。

阿兰·德龙后面,是意大利警匪电影《一个警察局长的自白》,这次特别痛恨那些渗透在警察局和检察院里的高级腐败分子。记得在电影院里,有不少人发出愤怒的尖叫声,其中有个很青春的男声。

再后,《加里森敢死队》在电视里放了,万人空巷,放到第十三集就不放了,因为各个小学都有模仿的“酋长”、“戏子”出现。若干年后,买了一套《加里森敢死队》回家,偷偷地过瘾,却再也没有当年电视里看的刺激感了。

简单的时代,简单的事物,有一种简单的幸福。

男人爱看黑帮片,至今改不了这个爱好。按弗洛依德分析,我们的血液里是有做暴徒的成分的。《阳光灿烂的日子》里的两群流氓殴斗是没有见识过,其实,是因为家里管得紧,没有入坏道而已。

但领教过被流氓往死里打的滋味,中学里,为一个同班女生抱不平,和高一班的人结了冤家。下课回家,在弄堂口被一群流氓打得昏厥过去。等醒过来,就见到父亲拿着棍子,在远处狂追那群人,马路上只有他的声音。

男人与男人之间,形象是否高大,就胆识两个字。

有个也喜欢阿兰·德龙的流氓,曾经和我私下里处得很好,是我隔壁班级的,但他从不读书。他经常去舞厅,但我死活不喜欢那里。他其实是个很仗义的人,他有个社会上的兄弟(因为一直留级,留到不上学为止),他为那个兄弟的女朋友被别人抢,拔刀相助而斗殴,那天他杀了两个人,然后自己也没回来。

他跟我说过,用刀的人是贱民,像他这样。用枪的人是阿兰·德龙那样的人,命里不一样的。他如果死的话,一定是无人记得的。

一个书生和一个流氓之间的故事,非常简单。他从来不带我去见那些小兄弟,说是需要保护。他死的那天,我在学校操场上号啕大哭,然后把能够砸的玻璃,全砸碎了。

一个月后的某个夜晚,我守在那个抢别人女朋友的家伙的家门口,一砖头把他砸得扒在地上。我守了他整整一个月。从此消失于这个纷乱而难忘的街道。

他说阿兰·德龙不是拔枪快,而是眼力快。他说《出租汽车司机》里的那个人拼命练的是拔枪快,而眼力是永远无法练的。我后来知道,他那天是二对五,眼力再快也没有用。

他居然最喜欢阿兰·德龙的嘴唇,说和他很像,上嘴唇薄薄的。并讥笑我,口才没他好。他看的书远远不如我,但嘴唇边的故事比我多得多。

我和他说,阿兰·德龙的眼睛最摄人,他说这是小布尔乔亚喜欢的,你他妈的又不是女人。他那个时候谈的女孩子,是和他认识有十年以上的,据说穿开裆裤时就在一个幼儿园班。他们之间整天有欺骗来欺骗去的故事,但非常壮烈。

大概十年之后,我遇到了他的妹妹——一个看上去非常端庄的上海姑娘,在美国领事馆那条马路上遇到了,她和我说,嫁人出去的。她的爸爸最近工伤死了,她的妈妈在哥哥出事后不久,就疯了。

没人会怀疑,我一辈子都会喜欢黑帮片的。

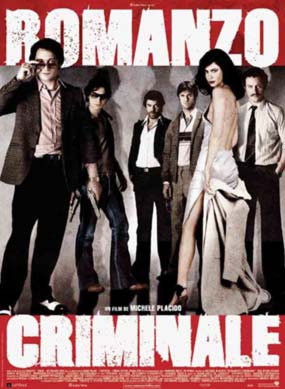

一种习惯,一堆DVD在手,先看黑帮片。最近的一堆DVD里,第一时间看的是意大利黑帮电影《罪恶故事》,看到但丁(这个角色也喜欢高贵的)和从小长大的女人在一起的时候,就想到了他。

但丁是被一个同伙杀了的。想起他的一句话,如果我在工作前没有离开这条街的话,我会死在里面的。

《罪恶故事》里有一对傻瓜的故事:一个是我,一个是早就走了的人。我发现两个朋友间,走了一个,留下一个的话。留下的那个会一直向往远方,但又待着不动。

版权所有 游吟时代 保留全部权利 © 2003-2013 Youyin.com